|

|

|

|

||||||||

|

「そう言えば、ハンググライダー型って作ったことないなあ」

風を受けてキャンバス製の翼がふわあっと膨らみゆっくりと飛んでいく姿が目に浮かびました。これは作らないと。 ハンググライダーと言えば頭に浮かぶのは三角形の1枚翼。名刺ヒコーキの中では第4号機「オービター号」がタイプ的には似ているでしょうか。ただし違う点(不安な点)は重りの位置と、翼の立体的な造作、あのふわりとした翼の膨らみでハンググライダー型に不可欠な部分です。昇降舵なんてものはありません。 まずはいつものようにいきあたりばったり方式で全てを想像で作ってみました。

第1号機

見た感じ浮く要素全くナシ、でも翼の面積が広いので辛うじて空中に留まることはできるだろ、と思いつつ完成。

・・・飛びませんでした 手から離れた瞬間からくるくると不安定に落ちます。何回かに1回はちょっとだけ”ふっ”と浮くのですが次の瞬間にはまた”くるくる”と落ちていきます。 今までの名刺ヒコーキとの違いは翼の形状もそうですが重りの位置ですね。文字通りハング(ぶら下がる)してます。よって、重りの量をもっとふやせばどっしりと安定するかも、と思い重りの量をふやしました。上の写真は重量増後のものです。(ぶら下がってる人の胴体部分にも重りをつけました。) しかし症状は改善されません。

第2号機

重りの位置が悪いのか?ということで第2号機では量をさらに増やし重心をやや後方に移してみました。

・・・再び飛びませんでした。飛ぶ気配すらありません。飛ばない機体を手にまた間違い探しをしますが飛ぶ理屈もよく分かってないのに間違いが見つかるはずもありません。

第3号機

今度は思いつきであまり重りをつけずに機体の前方に重点的に付けてみました。

・・・三度飛びませんでした。もう訳がわかりませんね。いくらか前のほうに浮いて行こうという姿勢は伺えるのですがとても飛んでるとは言いがたいものでした。

第1〜3号機の各辺の寸法

名刺ヒコーキを作りつづけて飛行機の飛ぶ理屈が自分なりに分かっているつもりでしたがどうしても名刺ハンググライダーの飛ばない理由が分かりません。

そもそも自分の想像で決めた三角翼の形が良くないのではないかと気づきインターネットで調べてみると、私の想像していた三角翼はどうやら相当古い物らしく全然見当たりません。今のは右写真のようにややV字の横に長い翼が主流のようですが前後の幅が狭く安定感を出すのが難しそうです。やはりここは旧型で作ろうと思いました。

そもそも自分の想像で決めた三角翼の形が良くないのではないかと気づきインターネットで調べてみると、私の想像していた三角翼はどうやら相当古い物らしく全然見当たりません。今のは右写真のようにややV字の横に長い翼が主流のようですが前後の幅が狭く安定感を出すのが難しそうです。やはりここは旧型で作ろうと思いました。ハンググライダーについて調べるといろいろ面白い発見がありましたので以下にちょっとだけ披露します。

ハンググライダーのルーツ

風を受けてふわりと膨らむあの翼は1951年、フランシス・M・ロガーロ博士と奥様のガートルード博士によって考案されました。以来、ロガロウィング、ロガーロウィングと呼ばれるようになります。

宇宙時代に入り、大気圏に入った宇宙船を無事に回収する手段として折りたたみ可能なロガロウィングがNASAによりさらに研究されました。(実現はしません。)そしてこれに注目したリチャード・ミラーと言う人が竹とポリエチレンシートの機体を制作したのがハンググライダーの始まりだそうです。スカイスポーツの代名詞、ハンググライダーの由来がNASAの研究から、というのがすごいです。血統書つきですね。 飛ぶしくみ

飛行機はベルヌーイの定理によって翼が吸い上げられることで揚力を得ますが、ロガロウィングは”ばほっ”と空気を受け止めてゆっくり落ちながら飛行します。飛行機と言うより凧に近いですね。

初期のハンググライダーは滑空比4:1(1の高さから4の距離を飛ぶ)ぐらいだったそうですが現在の高性能機になると10:1にもなるそうです。最高速度は軽く100Km以上出て、技術のある人が操縦すると宙返りやスピンなんかもできるそうです!! ブラボー、技術革新!! 万歳、冒険野郎!! しったかひよこのちょっといっぷくおわり

さあ、続けましょう。

いくつものHPを見てまわり、とうとう私の想像していたものに近いハンググライダー型について書かれてあるHPを見つけました。しかも実機ではなく模型飛行機です。設計図までついてます。しかし紙飛行機のハンググライダーを作ろうとしている私にとってはいきなりゴールにたどり着いたようなもので、複雑な気持ちになりました。  「この設計図をこのまま作れば間違い無く飛ぶものが出来るだろう。しかし・・しかしそんなんでいいのだろうか・・。」後ろめたい気持ちを引きずりつつ、「大きさも違うし、こっちは名刺ハンググライダーだ。」と強引に気持ちを納得させとりあえず作ってみることにしました。

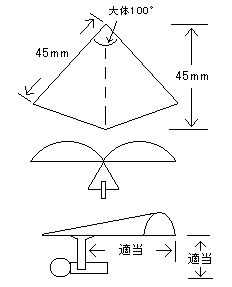

「この設計図をこのまま作れば間違い無く飛ぶものが出来るだろう。しかし・・しかしそんなんでいいのだろうか・・。」後ろめたい気持ちを引きずりつつ、「大きさも違うし、こっちは名刺ハンググライダーだ。」と強引に気持ちを納得させとりあえず作ってみることにしました。うまい具合にその設計図に書かれた寸法のちょうど1/10で名刺1枚に納まるサイズでした。(右図のように作ってみた。)

第4号機(P−1:パクリ1号)

春一番に吹かれてどこかに飛んで行ってしまいました。

出来あがり、期待に胸を膨らませそっと投げてみました。そしたらなんと、あろうことかまたしても飛びません!設計図を与えられても飛ばすことが出来無いなんて。名刺ヒコーキごときで天狗になっていた自分の鼻が修復不可能なほどに叩き壊され、完全に自信喪失です。うつろな目で失敗作を眺め、それでもどこがいけなかったのかを考えてみました。コントロールバー(実機で言う、人が握る三角形のパイプ部分)を再現したのが良くなかったのかもしれません。自分としてはこの形にこだわりたかったのですが、何しろ飛ぶことが優先、小さなプライドなんて捨てちまいます。

第5号機(P−2)

製作者の期待の大きさに堪えかね姿を消しました。

コントロールバーを廃止し重りのつけ方も少し工夫しました。(右図参照)

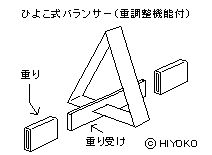

コントロールバーを廃止し重りのつけ方も少し工夫しました。(右図参照)重り受けに中空の重りを差し込む形です。何種類かの重りをあらかじめ作っておけば重りの量と前後の重量配分が調整でき、重りの接着位置に悩む必要が無くなりました。この必要最小限の極シンプルな形で5度目の挑戦です。なんか傘オバケみたいですね。これで飛ばなかったらホントにもう参ってしまいます。半泣き状態でいよいよ初フライト、それっ。 「くるくるくる!」 新兵器、ひよこ式バランサーを駆使しあれこれ調整しましたが浮きません。 ここで私は決心しました。「名刺はあきらめよう。」 少し前からなんとなく考えてはいたのですが、やはりロガロウィングを名刺だけで作るのは無理かもしれません。そもそも実機だって重量の軽いキャンバスで作られている位ですからその軽さにポイントが在るはずです。名刺にこだわりたかったので多少ためらいもありましたが、このままでは前に進めないので気持ちを切り替えます。

第6号機(P−3)

P-1、P-2の後を追って飛んで行ってしまいました。

何か手頃な素材は無いかと手元を見てみると近所の商店街の福引補助券が目に留まりました。手に取ると名刺よりは遥かに軽く、強度も以外にあります。これを工作し自慢のバランサーを装着して傘オバケ2号とも言える名刺(サイズ)ハンググライダー第6号機が完成しました。これが飛ばなければ、ミニロガロウィングへの挑戦に幕を下ろすつもりです。そして、いよいよ初フライト。指先に浮かぶ汗をぬぐいつつ機体をつまみ上げそっと投げます。

「おっ」 飛んだ・・・のか? 微妙です。かなりふらふらしてますがキリモミ状態が無くなり、一応重りを下にして3メートルほど向こうに落ちました。予想通り、今まで浮かなかったのは名刺で作ったための重量オーバーが原因だった様です。よかった。希望が見えてきました。 そして未だ安定して飛ばない原因がまだ重量オーバーに有るのだとすると、この次はもっと軽い紙で作ればいいということになります。我が家にあるものでこの福引補助券より軽い素材は、と言うと…、習字用の半紙しか思い浮かびません。強度不足は明らかです。工作も難しそうです。が、作ってみない手はありません。 この次こそ!と言う希望を胸に第7号機を製作しました。

↑

クリック! |

|