|

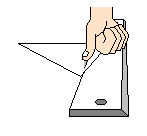

第7号機(P−4)

イメージをクリックすると大きいイメージが新ウィンドウに開きます。

ミニハンググライダーへの挑戦、とうとう7度目となりました。ラッキーセブンです。

前回の挑戦の結果、質量の軽い素材で作成すればこの形でも飛行可能と言う確信を得たので今回は自粛していた三角形のコントロールバーを大胆にも復活させました。勿論、自慢の”ひよこ式バランサー”も装着済みです。これで準備万端。流れ的には今回は飛びそうですが過度の期待は禁物ということは嫌になる程学習済みです。とはいえ緊張で汗ばむ指先で小さな機体をつまんで・・・そっと投げます。

「それ」

手から離れた直後の後ろ姿のまま、すうぅっと小さくなっていきました。

「やっ・・、やった!」

飛びました。まぎれも無く飛びました。この瞬間、今までの曇り空のような気持ちが一瞬にして日本晴れとなりました。不安定さはまだ残してますがなんとか空気に乗れてる感じは充分に受け取れます。ひよこ式バランサーの調整次第できれいに飛ぶことでしょう。

(最終的な調整の結果、飛行姿勢はピタリと安定し滑空比は4:1までになりました。)

なんとなく作り方

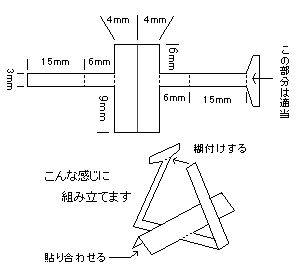

なんとか飛行可能なものができたので今回はコントロールバーの展開図を公開します。(右図) なんとか飛行可能なものができたので今回はコントロールバーの展開図を公開します。(右図)

私が注意した点は紙を折り曲げる際にカッターナイフで入れる”曲げ溝”の向きです。曲げ溝を外側にして曲げてしまうと強度が極端に落ちるし見た目も汚くなります。ということで右図の重り受けの折り曲げ部分(赤線部分)だけ裏側に、あとはそのまま天点線上に曲げ溝を入れました。

翼部分は書道用の和紙を使ったため加工には多少工夫が要りました。翼にRを付ける時、名刺で作っていたときは翼の先端から後方にかけて放射状に右翼3本、左翼3本、中央に1本の曲げ溝を薄く入れ指で曲げて作っていましたが、半紙にこの方法は使えません。そこで考えついたのが以下の方法です。名づけて「指圧方式」。

|

→ |

|

| ものさしの上に切りぬいた和紙をおいて・・ |

|

軽くしごく |

この方法で中央にまず1本の直線をいれてから裏返し、左右合わせて6本、合計7本をいれます。

半紙を切り抜くときはカッターナイフを立てて使うと紙が引っかかって「めり」と破れてしまうのでなるべく水平に近い角度で、二回かけて切るつもりで軽くゆっくりと引いたらうまく切れました。

飛ばし方

何回も調整しては飛ばしている内にロガロウィングに適した飛ばし方が分かってきました。名刺ヒコーキは揚力を得るためのスピードをつけるために「投げて」いましたが、ロガロウィングの場合は機体を空中に「置く」感じの方が良いみたいです。手から離れた直後ちょっとだけ”ふっ”と落ちますがその後すい〜っと飛んでいきます。この飛ばし方を発見してから第5号機だったかを飛ばしてみましたが距離こそ出ないものの安定して飛びました。(でも滑空比0.5:1位だったので”安定して落ちた”と言った方が近いかも)

調整方法

始めのうちは何故か右旋回する癖がありました。正面からじーっ、後ろからじーっと見つめて左右の違いを一つ一つつぶしていきましたが飛ばすと”ふい〜っ”と右旋回します。地球の自転のせいか!? いろいろ考えましたが試しに左翼のRをきつくしてみたらあっさり直りました。Rのきついほうに流れる法則があるようです。

重りの調整は難しいです。前後のバランス、重りの量相互の最高のマッチングを見つけなければなりませんから。とにかくあれこれやってみますが未だに法則らしきものは見つけられません。あしからず。

第7号機的結び

あくなき名刺(サイズ)ロガロウィングへの探求心、ミニハンググライダーへの挑戦はちょっとだけ長い道のりを経てここで一応の結末を迎えましたがまだまだ奥が深そうです。ようやく入り口に入っただけかもしれません。(なにしろ飛行可能なものが1機だけですから。)

再び火のついたホビー魂が「次は何作る?どんな形?」と叫び出しました。ふふふ、決まってるじゃありませんか、まずは現代風のハンググライダーから手込めにしていきます。手込めに。ふふ。

|